こんにちは、くまねこです(=^×^=)

皆さんは、公認心理師と臨床心理士に違いについてご存じでしょうか?

自己紹介の時には、公認心理師兼臨床心理士と紹介しましたが、

・これから目指そうと思っている人

・まだ試験を受けていない人

の中には、そもそも何が違うの?と思う方もいらっしゃると思います。

公認心理師は2017年から施行された資格であり、臨床心理士と比べると現在は知名度も低いと思いますが、国家資格という理由から、今後公認心理師の知名度は上がってくると思います。

既存の民間資格の臨床心理士と、国家資格の公認心理師、今回はこの2つの資格の違いについていくつかの観点から紹介したいと思います^^

ちょっと真面目な内容になってしまいますが、お茶やコーヒーでも飲みながらお付き合いくださいね♪

1.公認心理師は国家資格、臨床心理士は民間資格

それでは、まずは資格の体制から・・・

先ほども少しだけ触れましたが、

公認心理師は「国家資格」そして、臨床心理士は「民間資格」です。

この辺の違いに戸惑うかもしれませんが、公認心理師は国家資格であり、国の法律に基づいて証明される資格なのに対し、臨床心理士は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会というところが認定する民間の資格となっています。

①公認心理師は名称独占の国家資格

そして、公認心理師はその国家資格の中でも「名称独占」という種類に分類され、文部科学省と厚生労働省が管轄する資格となっています。

名称独占の国家資格・・・?

といってもイマイチぴんと来ないと思うのですが、としてよく聞くものの代表として、保育士や介護福祉士などがあります。

名称独占は、その資格を持っていないと「その名を名乗ってはいけない」ということになります。

(例えば、公認心理師を持っていない人が、「公認心理師」と名乗るのはダメ。でも、「心理カウンセラー」と名乗るのはOK。)

②臨床心理士は民間資格

先ほども述べたように、臨床心理士は公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会というところが認定する民間の資格となっています。

公認心理師の誕生前までは、心理士の資格において最も権威のある資格として認知される傾向にありました。

実際に、これまでのカウンセラーの求人情報を見ても、「大学院修了必須」や「臨床心理士資格必須」などと記載されているものが多く、応募の必須要綱となっているものも多いです。

公認心理師が発足された後においても、現状は公認心理師と同等の資格として記載されることが多いです。

③資格の体制から、どんな違いが生まれるか?

これらの資格体制の違いにより、具体的にどのような違いが生まれるのでしょうか・・・?

その1つをとりあげてみると・・・

「公認心理師法」で、公認心理師の業務の1つに「心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供」と定められているのに対し、

臨床心理士の場合、「臨床心理士資格審査規程」で定められている業務の1つに「自らの援助技法や査定技法を含めた多様な心理臨床実践に関する研究・調査とその発表等についての資質の涵養が要請されること」とあります。

このことから公認心理師は一般人に対する心の健康の知識の普及に重点が置かれているのに対し、臨床心理士は心理学の研究の発展に重点が置かれていることも特徴と言えるでしょう。

しかし、両方の資格を取得した私の実感として、業務の区別は今のところ明確にされていないと感じます。

公認心理師がまだできたばかりなので、今後発展していくにつれ、変わる可能性はあるかもしれませんが・・・

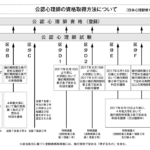

2.資格取得の流れについて

それでは次に、受験資格についてざっくりと紹介していきます。

どちらも取得に時間のかかるものではありますが、「大学院を出るか否か」など、その受験資格は異なります・・・。

臨床心理士

臨床心理士資格を取得するには、臨床心理士指定大学院と呼ばれる、臨床心理士育成のカリキュラムが整っている大学院に進み、修了することが必要です。

修了することで、初めて受験資格を得ることができます。

私個人の印象となりますが、大学院をでなければならないので、受験資格を得るまでのハードルはなかなか高いイメージです。

時間もお金もかかるため、それ相応の覚悟が求められますね^^;

臨床心理士の受験資格について、詳細は以下をご覧ください^^

http://fjcbcp.or.jp/rinshou/juken/

公認心理師

一方、公認心理師資格を受ける前に大学や大学院で必要なカリキュラムを履修していること、特定の施設で一定年数の実務経験を積んでいることなどがあり、大学院修了は必須ではありません。

現在様々な大学で公認心理師育成のためのカリキュラムが作成されており、将来的には4年生大学のカリキュラムを全て終えること+実務経験で受験資格が得られるようになることが予想されます。

ただ、受験問題も年々難しくなっていきているため、こちらもより幅広く専門的な知識を身に着ける必要があると思われます。

詳しくは一般財団法人日本心理研修センターのホームページにまとめられているので、そちらで確認してみてくださいね。

http://shinri-kenshu.jp/support/examination.html#exam_001_anchor_03

3.試験の流れが違う

また、この2つの資格は試験の流れも大きく違います。

公認心理師は選択式の筆記試験のみなのに対し、臨床心理士試験は1次試験に選択式の筆記、2次試験に面接があり、試験を突破することも一筋縄ではいきません。また、臨床心理士の筆記試験では小論文も入ってきます。

公認心理師

午前:選択式の筆記試験

午後:選択式の筆記試験

(午前と午後に分かれますが、試験内容はあまり変わりありません)

臨床心理士

午前:選択式の筆記試験

午後:小論文

私個人の印象としては、公認心理師試験は幅広い知識が問われるに対し、臨床心理士はより現場に近い実践的な内容が問われていると感じました。

4.臨床心理士には資格の更新が定められている

公認心理師は1度資格を取ってしまえば資格がなくなることはありませんが(公認心理師法という法律を破ってしまった場合ははく奪される可能性があります!)、臨床心理士は5年ごとに更新することが定められており、研修会などに参加して一定数のポイントをためておかないと、資格が取り消されてしまう場合があります。

ここから臨床心理士は生涯学習の要素が強いことがわかります。

そもそも心理職は生涯学習することが求められる職でもあるので、心理職を目指す人ならあまり気にならないと思います。

ちなみに、研修会によってポイントが与えられるかどうか説明がされているので、研修会に参加する前は必ず確認しましょう。

終わりに・・・

2つの違いについて、長々と述べましたが、今のところ、仕事内容に関しては大きな違いは見られません。

今後、この2つの資格がそれぞれどのような立ち位置になっていくのかが心理職にとって大きなポイントとなるかもしれません。

いずれにせよ、様々な心理の資格があるなかで、この2つが最も信頼性のある資格になってきます。

心理職として働きたい方は、資格についても知っておくことで、勉強にも取り組みやすくなっていきますよ^^

参考として、一般財団法人日本心理研修センター、公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会のURLを貼っておきますね。

一般財団法人日本心理研修センター http://shinri-kenshu.jp/

公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会 http://fjcbcp.or.jp/