こんにちは、くまねこです。

今日は、カウンセリングの方針をどう決めるか。というテーマで書いてみようと思います。

大学院を修了したばかりの初学者にとって、ケースを任され継続、終結に至ることは、とてもハードルの高いことだと感じています。

私も、やはり社会人になってからそれなりにケースの数をこなすようになってきた今と、大学院修了直後の自分を比べると、経験値という意味で雲泥の差があります。(今でもまだヒヨッコなのですが。)

今回は、カウンセリングの方針をどう決めていくのか、実際に自分がやっている手順について書いてみます。

もちろん、その通りにやったからといってうまくいく訳ではないのですが、プロセスを見せることでちょっとしたヒントになることもあるのかな、と思います。

1.初回面接~ケースの方針を決めるまでの流れ

では、早速。初回面接〜ケースの方針を決めるまでの流れについてざっくりと書いていきます。

まずは初回面接では、

・主訴

・生活史(原家族など含め)

をできるだけ聴くようにしています。

自分が勤務しているクリニックでは、精神科医の初診で受診歴や家族歴などは聞いてくれているので、そこを補うようなかんじになります。

ただ初回面接で聴き足りないと感じた場合には、2回目・3回目にもう少し聴かせてもらうというのもありだと思います。

あとは、差し迫った問題がある場合は、初回で「がっちりインテーク面接やる」ばかりではないとも思います。

初回面接のおおよそは、主訴や生活史を聴いた後に、セッションのまとめとして、

何がクライアントさんのテーマになりそうなのか、ここで何を話し合っていくとクライアントさんの役に立ちそうなのか。ざっくりとですがクライアントさんと話し合うようにしています。

このような要領で、

おおよそのケースの方針を、初回面接が終わった段階でクライアントさんにお伝えするようにしています。

↑これを、大学院生の頃の自分に言ったら、正直ぶっ飛ぶと思います。汗

臨床経験3年目にしてようやくケース数をこなすようになり、初回面接が終わる段階である程度お伝えできるようになっていきました。

やはり患者さんと共に、ある程度の見通しを共有する・話し合うことで、効果的なカウンセリングにつながっていくと感じています。

この初回面接が終わった段階でクライアントさんの中には、自身の課題が明確になっており、それを言語化できる方もいらっしゃいます。

ただ、多くの方が問題には薄々気が付いているけど、言語化には至らない状態。または自覚していない状態。の方がより多いかという所感を持っています。

そのため、こちらから、

「今回話を聴かせていただいて、~~~について話し合っていくことがよろしいかと思う」ということを、カウンセラーからお伝えすることが多いです。

伝え方も難しいかと思いますが、限定的すぎるテーマではなく、やや抽象的にお伝えしています。

また、一方的ではなく、~~と思ったけど、どうだろうか?あなたはどう思う?などと、双方向でのコミュニケーションを意識して、聴くようにしているかな、と思います。

2.肝心な、ケースの方針の決め方

お次は、ケースの方針の決め方。

クライアントさんのお話を聴いていると、色々な種類の話が出てきて、何をカウンセリングのテーマととらえるか、初学者の方は混乱することも多いと思います。(自分がそうでした)

そこで、まずはどこを扱うのか?を決める基準として、以下の3つの段階を参考にしています。

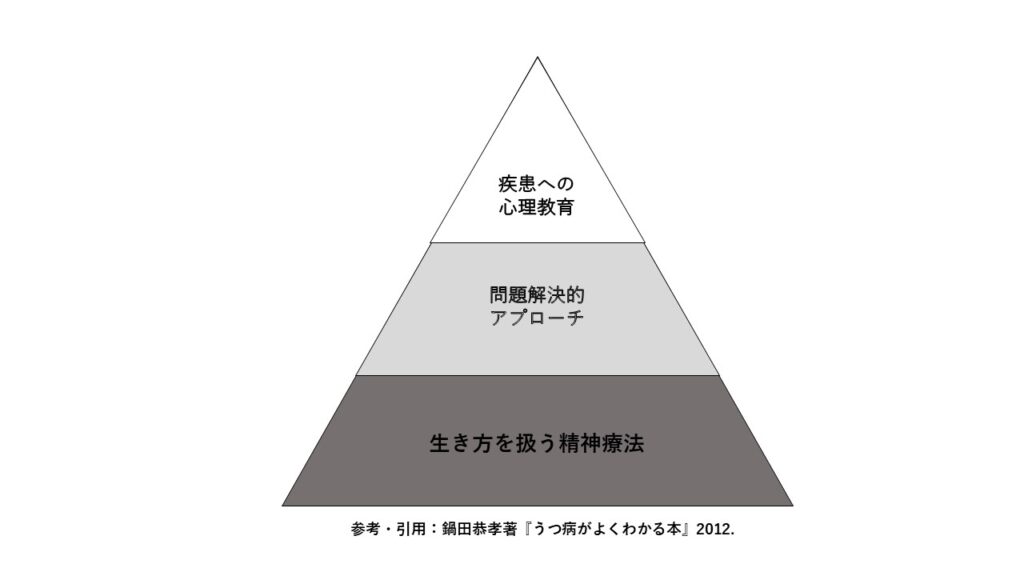

これは鍋田恭孝先生、という精神科医の先生が書いた本のなかの「うつ病の治療」を3つのステップのアプローチでとらえる(うつ病がよくわかる本[鍋田恭孝]著)というやり方を参考にしたものです。私にとって、これが非常に参考になりました。

治療にあたり、

①疾患への心理教育

②問題解決的アプローチ

③生き方を扱う精神療法

という順番で扱っていく、ということです。

これらの順番にこだわる、というよりも、この3つの段階を行き来しながらカウンセリングを行うという、認識が近いかもしれません。

クライアントさんの状態によって、

①症状に対する心理教育、疾患の治療をまずは扱っていくのか(うつ病でいうと、薬物療法や心理教育、行動活性化など)

②現在おこっている具体的な問題を扱っていくのか(例えば、対人関係のなかでのアサーションなど)

③それよりももっと深いところ、パーソナリティや生き方の変化を促していくのか

まずは、この中のどこを扱っていくのかをざっくり決めると、よりケースの方針が見えてくると思います。

自分の場合は、この3つの段階を元に、クライアントさんの課題を整理し、おおまかな方針を提示するようにしています。

※基本的な優先順位は①→②→③という認識で、方針を決めています。

※より詳しく勉強されたい方、書籍もぜひ読んでみてください。うつ病だけではなく、他の精神疾患や疾患がなくとも相談に訪れた方にも適用できる考え方かと思います。

3.最後に

最後に、臨床経験を3年積んでみて、「ケースの方針を決める力を鍛えるため」に有効だったことを書いてみます。

結論:自分の場合はケース数をこなすことで、その力が特に養われてきたと思います。

(コントロールしにくい部分を言ってしまい申し訳ないです・・・)

カウンセリングは、すごく流動的なものです。

限られた時間の中でクライアントさんと対話をし、対話の方向も2人が創り出すものだと思います。

正解のない空間で、いかにクライアントさんの感情を受け取り、望ましい方針を共に決めていくのか。

やはり頭で考えるのではなく、感情や感覚を研ぎ澄ませて、多くのケースをこなしていくことで、身につくものがあると実感しました。

また、今のところケースを担当していない初学者の方は、まずは自分がクライアントとして心理療法や教育分析を受けてみることも、学ぶという意味で効果的だと思います。

理論として書籍で学ぶこと、体験が語られている書籍を読んでみることも重要ですが、

自身が身をもって体験したことと常にセットで理解していけると、より濃密な学習機会になると思います。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2231f7a2.064cde56.2231f7a3.61e67d2b/?me_id=1213310&item_id=16037580&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3571%2F9784535983571.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)