こんにちは、くまねこです。^^

前回、病院での実習について紹介しましたが、今回は教育分野での実習です。

教育分野においては、外部の機関に行って実習をしたのは1つだけでしたが、大学の相談センターでも発達障害や不登校のケースを扱ったので、相談センターの実習も紹介したいと思います。

個人情報などの倫理的なこともありますので、主に私の体験談からその様子について知って頂ければと思います^^

1.教育センターでの実習

教育分野は、代表的な働き方としてスクールカウンセラーや学生相談などがありますが、私たちの実習では、自治体の教育センターで実習をさせてもらいました。

教育センター・・・

あまり馴染みのない言葉だと思うのですが、何をするところかというと、

主に、学校への適応の難しい子ども(不登校や発達障害/学習障害など)や親への援助を行っているところです。

具体的には、

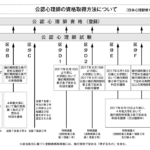

・子どものアセスメント(心理検査)

・子供へのセラピー(プレイセラピーという心理療法、言葉がつかえれば言語での面接)

・その親との面接

・電話相談

・事例検討会

・諸々の事務作業

…etcの業務があるようでした。

そして、私たちはそれぞれ陪席(近くで見学をさせてもらう)をさせてもらいました。

以下では、そこで見学して感じたことを中心に、お仕事のリアルを書いていきたいと思います。

★相談センターで働く人

まず、私たちが見学に行った相談センターでは、おおよそ30人くらいの方々が働いていらっしゃいました。

勤務形態としては、常勤の方もいれば非常勤の方もいるようです。

そして、心理士だけではなく、教員としてのキャリアを持つ人も中にはいらっしゃいました。

(割合としては、心理士の人と教員あがりの人で半々くらいの印象でした。)

心理検査というと、心理士が行ったり解釈するイメージが強いものですが、皆さん同様に業務に従事しているようです。

★相談業務のリアル

相談に来る親御さんのほとんどは、子供の生活や今後についてなど、不安を持っていらっしゃり、相談員の方はその不安をくみ取りつつ対応していました。

解決策などのアドバイスを行うときも、親御さんを労いながら話す、という姿勢がとても印象的でした。

また、通常の心理面接では、話を深めて問題の核心に迫るという側面があると思うのですが、教育センターの親面接においては、「親御さん自身の話には焦点を当てすぎない」という姿勢も徹底しているようです。

その理由としては、お子さんについての相談機関であるから、というところがあるようです。

一応、行政の運営する施設であるため、そのような区分けも相談員がしっかりとケジメを持って行ってるようでした・・・。

また、電話相談の陪席では、相手の顔が見えない所以の難しさもあるようでした。自殺念慮を持っている学生などにおいても、予約制ではないため、継続した対応がなかなかできません。

その1回の電話の中で、できる限りの対応をしなくてはならないことから、かなりのスキルがいるとも感じました・・・。

また、中には、話し相手がいないから電話したり、何度もかけてくる方もいるそうで、そのような方への対応もどうしていくか、等いろいろなケースを考えさせられました。

2.大学の相談センター

上記で紹介した、教育センター以外にも・・・

大学の相談センターにおいて、主に発達障害の子供やその親を対象とした母子並行面接を行っていました

私の担当したケースでは・・・

親面接:大学の指導教員

子ども:大学院生(私)

で担当し、母子平行面接(同時間に面接を進める)を行いました。

まだ子供が小さかったため、プレイセラピー(遊戯療法)を行いました。40~50分の時間の中で、子供と一緒に遊びつつ、心理検査やアセスメントを行っていきました。

このように小さい子などの、言語が使えないクライアントに対しては、プレイセラピーなどの非言語での支援を行うこともありました。

ほかにも不登校の子供をもつ親の面接の陪席をさせてもらいました。

不登校といってもその背景は様々で、私が陪席したケースは、親との仲も悪く、けんかしてしまうことがよくあるというケースでした・・・。

そのため、やや緊張感のある陪席でした。

上記の例もそうですが、けんかや暴力などがあるケースでは、心理的な支援以上に、身体を守るための支援が必要になってきます。

そのため、クライエントの主訴を把握し、このまま相談センターで支援を続けてよいのか、外部の機関へつなぐべきかの判断が求められるため、知識と経験が求められる実習でした。

このように、

教育分野では発達障害や不登校だけでなく、虐待や暴力など、命に係るケースも担当することがあります。

心理士一人だけでなく、例えば他機関や医師、教員、そして親といった様々な立場の方と連携しなければ問題解決につながらないため、やはり医療分野と同様に、心理学だけでなく、他職種についての勉強や、福祉に関する法制度について勉強しなければならないと感じました。

以上・・・

教育領域においては、この2つの実習がありました。

私の体験談なので、教育領域の全ての仕事を網羅できませんが、参考にしていただけると嬉しいです・・・!

また、教育の領域は、私の代でもかなり人気の高い就職先でした。

実際に、実習先が就職先になったケースもありましたので、興味のある方は積極的に実習に参加し、実習先の方とも交流を深めておくと良いと思いますよ^^